Cet été à Avignon, Saint-Exupéry, le commandeur des oiseaux s’est imposé comme une des propositions les plus sensibles du Off. Sur la scène de l’Actuel Théâtre à midi, je me suis assise parmi les spectateurs, prête à m’envoler — et le spectacle m’a portée, pas comme une biographie démonstrative, mais comme une traversée poétique et intérieure.

Le choix de mise en scène : précision, vertige et silence

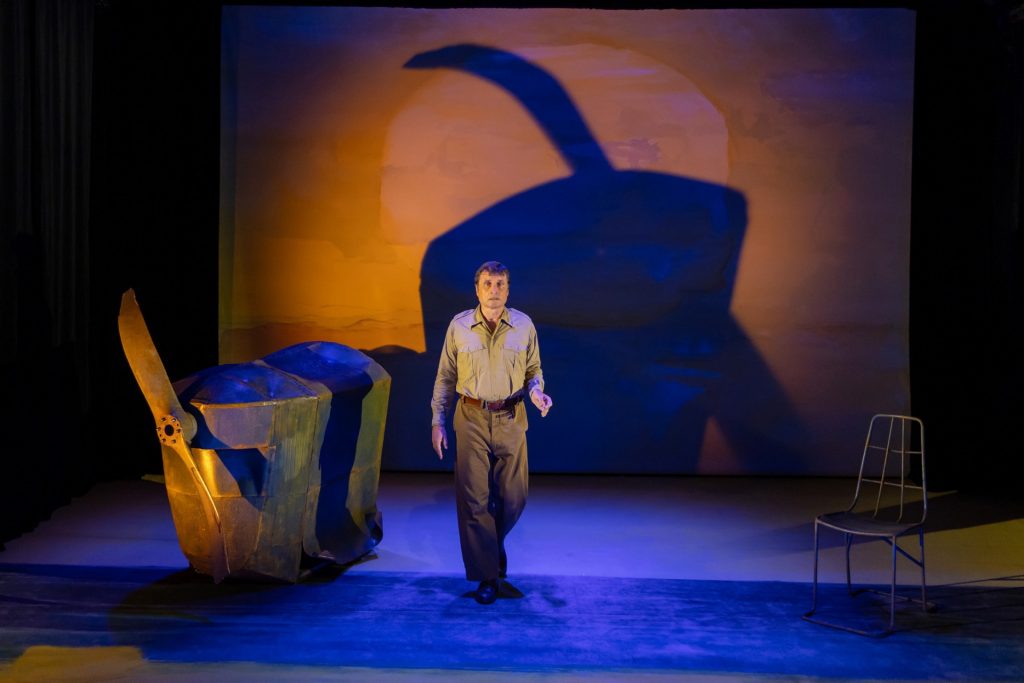

D’emblée, la mise en scène de Benoît Lavigne (en collaboration artistique avec Sophie Mayer) opte pour une économie d’éléments : pas de cabine d’avion criarde, ni de décor saturé, mais une scénographie sobre de Seymour Laval où quelques plans inclinés, voiles et toiles dépliées suffisent à suggérer le désert, le ciel, l’espace. Cette sobriété invite à habiter l’imaginaire, à laisser la salle “compléter” les espaces manquants.

Le dispositif lumineux de Laurent Béal est merveilleux : ses faisceaux jouent sur les reliefs du visage, creusent les ombres, créent des halos comme des trous dans le ciel — on pressent un vol ou une montée dans la lumière à travers un trait d’éclairage. La gradation est mesurée, parfois lente, souvent suspendue.

Le son est discret — par touches : un frémissement de moteur, un souffle du vent, quelques notes de musique de Raphaël Chambouvet qui ne se déploient jamais en emprise, mais accompagnent le texte comme un murmure de fond. L’équilibre est délicat : le spectacle n’est pas envahi par l’ambiance, mais accompagné par elle.

Ce choix est significatif : il dit que ce qui compte ici, ce n’est pas la reconstitution historique, mais l’espace intérieur de Saint-Exupéry — ses doutes, ses élans, ses silences. Là où d’autres spectacles “biopics” pourraient céder à la tentation du décor spectaculaire, Le commandeur des oiseaux construit un théâtre de l’ellipse, de la suggestion.

Le jeu de Franck Desmedt : souffle, incarnation, traces

En solo, Franck Desmedt tient le plateau avec une présence magnétique. Ce qui frappe, ce n’est pas l’héroïsme ostentatoire, mais la justesse du geste — la manière dont Desmedt traverse les registres sans les exclure. Il n’est pas Saint-Ex glorieux, mais Saint-Ex vulnérable, habité. Il passe du rire au recueillement, de la fougue du vol à la gravité du désert, du souvenir à la perte.

Dans le cours de tango imaginé avec Consuelo, par exemple : un moment tendre, ludique, presque léger, où Desmedt incarne l’homme amoureux, et où le jeu du corps — un pas, un regard — raconte quelque chose qu’un mot ne ferait qu’indiquer.

Dans les transitions vers les récits de l’Aéropostale ou du Vol de nuit, Desmedt module sa voix, change d’attitude, ferme les yeux, ferme le poing — et on le croit pilote, méditatif ou épuisé selon le moment. Les instants de récit se suivent, et pour chacun d’entre eux, le comédien revêt un nouveau costume — celui du pilote, mais aussi du conteur, de l’amoureux, de l’homme qui doute.

Il y a dans sa présence quelque chose du “conteur élastique” : il porte le récit sans jamais s’y faire asservir, même quand le texte l’amène vers l’élévation ou la déchirure.

Ce que la pièce révèle de Saint-Exupéry, au-delà du mythe

Ce spectacle se présente comme un kaléidoscope de rêves et de tourments. On croise dans le parcours :

- ses premiers vols à l’Aéropostale, les compagnons comme Guillaumet et Mermoz, son attachement au sens du devoir ;

- l’écriture du Vol de nuit, ce roman où l’aviateur médite la solitude et le risque ;

- l’inspiration du Petit Prince — qui surgit doucement, non comme une citation décorative, mais comme une vibration intérieure : le renard, la rose, les étoiles, les passages du désert, la voix de l’enfance.

- la disparition en vol, non comme une fin spectaculaire, mais comme une dernière suspension.

Ce que la pièce nous donne de Saint-Exupéry, c’est sa fracture lumineuse : l’homme qui veut unir les hommes, qui croit à une poésie “utile”, mais qui est aussi traversé par le doute, le vide, l’obsession du ciel.

Le spectacle propose de “donner à voir” les fissures derrière la légende, sans les violenter. Et ces fissures, elles passent par le souffle, par le geste, par l’ombre d’un silence.

Comparaison avec ses précédentes pièces — une écriture du vol

Si l’on connait le parcours de Desmedt (notamment Kessel, la liberté à tout prix, La Promesse de l’aube), Le commandeur des oiseaux apparaît comme une étape plus aérienne, moins ancrée dans le récit linéaire, plus trouée, plus lyrique.

Ce qu’il apporte de nouveau, c’est cette dimension intime du vol — non pas seulement le vol comme prouesse, mais comme tension intérieure — là où ses précédentes incarnations étaient souvent résolument tournées vers l’engagement littéraire ou politique.

Forces, tensions et quelques brisures

- Force majeure : la cohérence artistique — chaque élément (lumière, son, texte, geste) est pensé pour servir cette suspension entre sol et ciel.

- Puissance de la captation du souffle — Desmedt capte les moments où l’homme hésite, où le geste vacille, où le mot n’est pas encore né.

- Risque toujours présent : certains passages de transition, où l’on change d’époque ou d’angle, pourraient perdre des spectateurs moins attentifs.

- Tension dans les ellipses : le choix de ne pas tout raconter implique une densité, mais aussi des ruptures ; le public doit accepter les blancs.

- Comparaison inévitable : il y aura ceux qui regrettent des séquences biographiques non traitées, ou un désir de “tout savoir”.

- Finale suspendue : la disparition de Saint-Ex n’est pas matérialisée — elle demeure un mystère. Pour certains, c’est une force ; pour d’autres, un manque de résolution.

En conclusion sous les étoiles

Saint-Exupéry, le commandeur des oiseaux est un spectacle qui élève le théâtre vers le ciel. Il ne cherche pas à dominer la légende, mais à danser avec elle, à la caresser dans le silence, à la laisser vibrer dans l’espace vacant autour de nous.

Franck Desmedt, dans cette traversée, n’est pas un Saint-Exupéry “révélation”, mais un embarqué — et c’est précisément cela qu’on lui demande : voler avec lui, trembler avec lui, le regarder disparaître sans le posséder.

Quand je suis sortie d’Avignon cet été, le ciel au-dessus me paraissait plus dense, plus chargé de possibles. Et j’ai pensé, avec gratitude, que le théâtre peut encore inventer des manières de faire respirer le réel dans le souffle d’un homme.

Distribution

Une pièce de Mathieu Renou

Texte et mise en scène Benoît Lavigne

Avec Franck Desmedt

Collaboration artistique Sophie Meyer

Scénographie Seymour Laval

Costumes Virginie H

Lumières : Laurent Béal

Musique : Raphaël Chambouvet

/