Gauguin – Van Gogh : Quand la lumière devient chair

Entre lumière et tourment, Gauguin Van Gogh fait vibrer le spectateur au rythme des passions et des couleurs des deux artistes.

Présentée pour la première fois au Théâtre des Gémeaux d’Avignon en juillet 2025, cette pièce, co-écrite avec l’écrivain et biographe David Haziot, a remporté un rapide et vif succès lors du Festival Off. Et pour cause ! Ce huis clos, vibrant et créatif, met en lumière la période de cohabitation, aussi féconde que tourmentée, entre Van Gogh et Gauguin dans la fameuse maison jaune d’Arles.

On connaît tous la fin : l’oreille coupée, la légende. Mais avant la blessure, il y eut le souffle d’un rêve. Van Gogh accueillait Gauguin à Arles en octobre 1888, croyant trouver un frère en art. Deux feux, un même espace, la quête d’un absolu. Neuf semaines de ferveur et de fièvre, de toiles nées dans l’urgence et d’amitiés fissurées. Puis, peu à peu, la tempête s’est levée, jusqu’à ce geste insensé qu’aucun pinceau n’a jamais su peindre.

Mais attention qu’on ne s’y trompe pas ! Bien plus qu’une oeuvre historique, la pièce est d’une humanité folle et prolonge une réflexion sur la condition des artistes, leurs élans créateurs et la fragilité qui les accompagne. En revisitant ce moment de tension extrême entre deux génies de la peinture, le texte redonne chair à ce qui fut sans doute l’épisode le plus explosif – et le plus tragique – de l’histoire de l’art, celui qui conduisit Van Gogh à son geste désespéré.

« L’art est un mensonge qui nous permet de dévoiler la vérité »

Pablo Picasso

Durant ces neuf semaines passées sous le même toit, nul ne sait vraiment quelles paroles furent échangées entre ces deux géants de la peinture, aussi brillants qu’instables. Ce qui nous en reste, ce sont des lettres — des éclats d’âmes adressés à Théo Van Gogh — où transparaissent leurs doutes, leurs espoirs, leurs blessures.

À partir de ces fragments, les auteurs ont imaginé le dialogue qui aurait pu naître entre eux : deux hommes habités par le même rêve d’un atelier fraternel, d’une communauté d’artistes unis par la création et la foi dans la beauté. Mais la lumière du Midi, qu’ils espéraient partager, s’est, au fond, faite brûlure. Et dans la Maison Jaune, la promesse d’une alliance s’est transformée en affrontement, jusqu’à l’ombre du drame.

Entre feu et silence

Cette pièce-là ne se raconte pas, elle s’imprime. D’ailleurs, ce n’est pas un récit, c’est une expérience sensorielle et humaine. Une heure quinze de tension lumineuse, de mots qui peignent, de silences qui brûlent, d’éclats inattendus et dramatiques. Impossible de rester indifférent !

Tout semble les séparer. Gauguin, épicurien et sensuel, revendique une vie d’artiste ouverte au plaisir et aux expériences : pour lui, peindre n’interdit pas de savourer l’existence. Van Gogh, à l’inverse, fait de son art une mission absolue, une vocation qui exige l’abandon de tout le reste. Il l’écrira d’ailleurs : « J’ai mis tout mon cœur dans mon travail, et j’ai perdu la raison en le poursuivant. »

À travers leurs discussions – inspirées des lettres échangées avec Gauguin et avec Théo – resurgissent les grandes questions qui les opposent : faut-il peindre en atelier ou sur le motif ? Quelle part accorder à la couleur, à la lumière, à l’émotion ? Peu à peu, leurs visions du monde et de la peinture se précisent, se heurtent et finissent par devenir inconciliables.

L’écriture : peindre avec des mots

La force du spectacle, c’est celle du texte, dense et poétique, tendu comme une corde de violon. Rien d’appuyé : une langue qui s’éclaire et s’assombrit au rythme des émotions. Van Gogh parle avec la matière — il “peint sur le motif”, tout en instinct. Gauguin, lui, compose, rationalise, cherche la forme intérieure. Leur dialogue devient une partition chromatique : un va-et-vient entre la fièvre et la structure, la folie et la maîtrise.

Une grande chance de pouvoir compter sur la contribution de David Haziot, le biographe de Van Gogh (Gallimard, Folio Biographies, 2007 – que je recommande à 100%!), lauréat de l’Académie française et du prix Goncourt de la biographie. Haziot est reconnu pour sa clarté narrative et son empathie lucide. Son œuvre relie la rigueur historique à une véritable sensibilité littéraire. Ici, il prête cette même intelligence au théâtre avec un texte loin de tout romantisme creux, où la douleur est replacée dans sa vérité humaine.

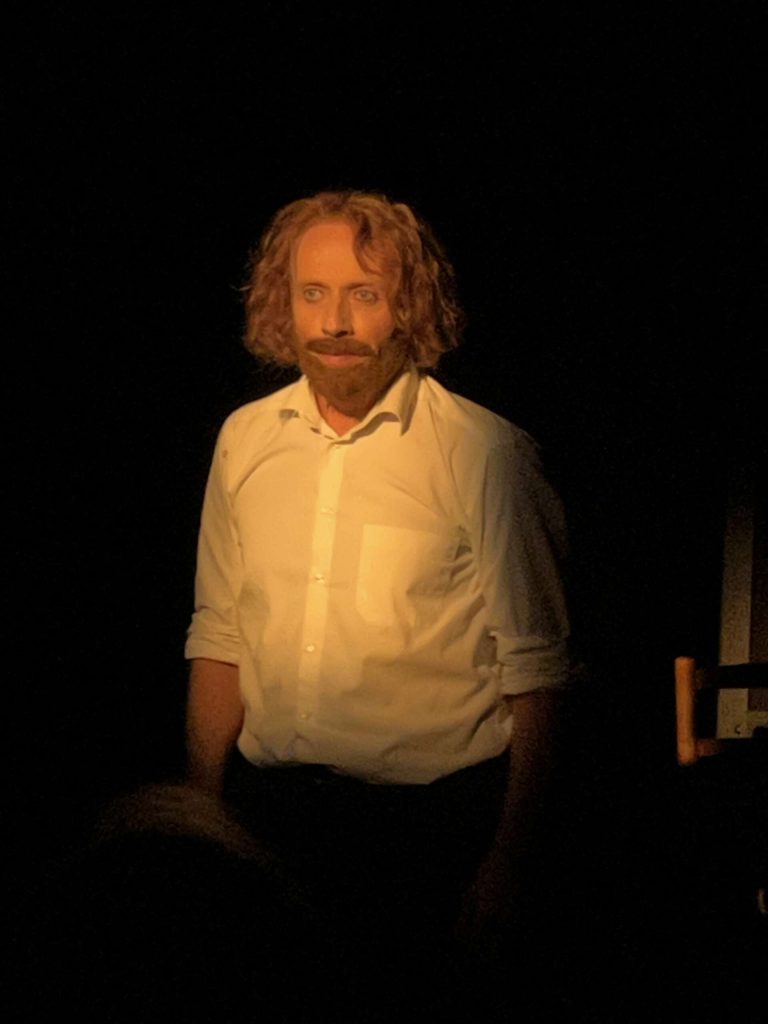

Un duo magnétique : William Mesguich et Alexandre Cattez

Dès son entrée en scène, William Mesguich impose un Van Gogh vibrant d’humanité. Il ne compose pas un “fou génial” caricatural, mais un être en tension constante entre lucidité et vertige. Son jeu repose sur des contrastes : la vivacité du regard, les élans presque enfantins du corps, puis ces suspensions soudaines où le silence devient cri. Il fait de la folie non pas un état, mais un mouvement : un glissement progressif, un effritement de la lumière intérieure.

« J’ai mis tout mon cœur dans mon travail, et j’ai perdu la raison en le poursuivant » — cette phrase, dite avec une douceur désarmante, devient chez lui une ligne de fracture.

William Mesguich travaille à partir de la vibration. Chaque mot semble sorti du corps avant de devenir pensée. Quand il rit, le rire reste suspendu au bord des larmes ; quand il peint dans l’air, ses gestes sont précis, presque rituels, comme s’il maniait un pinceau invisible. Il fait sentir la fatigue du créateur qui brûle plus vite qu’il ne vit. Et puis sa gestuelle, souvent tournée vers l’avant-scène, cherche sans cesse un regard qui l’écoute, comme si Van Gogh implorait le monde de le comprendre.

Le moment où il se tourne vers Gauguin pour murmurer « tu vois, je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je ressens » a été le sommet de mon émotion : la beauté folle et chaude de la quête entière du personnage de Van Gogh, à fleur de sensibilité et de désespoir. Pour moi, William Mesguich ne joue pas la folie, il en restitue la lucidité aussi paradoxal que cela puisse paraître.

Face à lui, Alexandre Cattez choisit l’économie, la mesure, la lenteur maîtrisée. Là où William Mesguich brûle, Alexandre Cattez calcule ; là où Van Gogh déborde, Gauguin retient. Le contraste est d’une justesse dramatique exemplaire. Il campe un homme qui pense en peignant, qui parle avec la conscience de celui qui a déjà vu le gouffre. Alexandre Cattez déploie un jeu de retenue expressive : le ton posé, la diction nette, le corps ferme — presque statuaire. J’ai eu la sensation que cette stabilité était la colonne du duo, tout autant que la muraille qui empêche la fusion.

Dans les premières scènes, il laisse transparaître un humour distant — un sourire ironique, une phrase glissée avec la légèreté d’un trait de fusain. « Il faut aller plus loin que faire gueuler les couleurs ! » : cette réplique, lancée d’un ton sec mais amusé, dévoile la supériorité tranquille du mentor, mais aussi l’arrogance blessée du rival. Peu à peu, sa posture se durcit : épaules qui se referment, regard fuyant, gestes raccourcis. L’air se charge de méfiance. Alexandre Cattez donne alors à voir un Gauguin sur la défensive, tiraillé entre admiration et rejet, tendresse et exaspération.

Leur duo scénique fonctionne comme un instrument à deux cordes tendues. Les scènes de travail deviennent presque chorégraphiques : Van Gogh s’avance, touche, envahit ; Gauguin recule, trace une frontière invisible. Cette tension physique structure la pièce : c’est une danse de la proximité et de la fuite. À mesure que la lumière s’assombrit, la parole se fait plus tranchante. Van Gogh cherche la fusion spirituelle, Gauguin réclame l’indépendance du geste.

La tension dramatique naît de cette lutte de style et de personnalités. L’un sculpte dans la matière des émotions, l’autre cisèle le verbe et le geste. Dans une scène d’une rare intensité — celle où Van Gogh tente d’embrasser fraternellement Gauguin qui s’écarte — le spectateur perçoit la tragédie à venir : la fraternité impossible, l’amour étouffé, le besoin d’être reconnu. Gauguin répond à l’excès de Van Gogh par une immobilité presque douloureuse ; le silence devient une arme. Ce contraste donne au spectacle sa pulsation profonde : l’affrontement entre la lumière qui veut tout embraser et celle qui préfère se taire.

William Mesguich, à la fin, s’effondre dans une gestuelle désordonnée, le regard vide, la voix brisée — mais sans pathos. Il atteint une forme d’abandon qui transcende la douleur. On ne voit plus un acteur : on voit un homme qui perd pied dans son propre éclat.

Alexandre Cattez m’a beaucoup impressionnée par la maturité qu’il a gagnée au fil des années. Depuis ses premiers rôles dans Chaplin ou Sartre / Camus, je trouve qu’il a acquis une assise nouvelle, une parole pleine, une autorité naturelle sur le plateau. Sa diction est d’une clarté rare, sa gestion du rythme d’une intelligence discrète. Une très belle et crédible interprétation.

Le résultat, c’est une partition à deux voix où le jeu devient peinture : l’un dessine les contours, l’autre pose la lumière. Deux incarnations franchement magistrales, d’une vérité troublante, qui nous rappellent qu’entre le génie et la folie, il n’y a pas de frontière — seulement une ligne de feu.

« Le fou, le génie et le rêveur nagent dans la même mer, mais le génie nage mieux »

John dryden

La mise en scène : peindre l’espace

Noémie Alzieu apporte une ingénieuse mise en scène, permettant de changer vite et souvent de temps et de lieu. Un décor finalement réduit à l’essentiel — une table, des toiles, la lumière —, et pourtant tout vit. L’espace respire, se transforme, devient tantôt atelier, tantôt prison. Le décor imaginé par Alain Villette et les lumières de Yannick Prévost font ici œuvre commune.

L’éclairage devient une substance dramatique à part entière. Non seulement il recrée la lumière du Sud, chaude, mouvante, vibrante, celle des ombres longues et des soirs d’Arles ; mais ce que j’ai trouvé remarquable, c’est la façon dont il structure les espaces et délimite les territoires intérieurs des deux peintre. Et puis cette façon d’épouser les ruptures du texte, accentue vraiment le crescendo du conflit.

Une œuvre sur la création et l’épuisement

Ce Gauguin – Van Gogh parle finalement de la création comme d’un combat intérieur. Chaque mot, chaque silence interroge ce qu’il en coûte d’être artiste : aimer, souffrir, chercher la vérité d’un geste. La pièce dit la beauté, mais aussi l’usure, la déchirure. Et par-dessus tout, pour moi, elle dit l’humanité — fragile, maladroite, brûlante.

Avant les tableaux, avant la légende, ce sont deux hommes que l’on voit se débattre, s’admirer, se heurter. Le camaïeu de leurs mots peint leurs complicités, leurs failles, leurs désaccords … jusqu’à cette rupture où le cri de Van Gogh nous traverse encore.

Malgré l’échec de leur cohabitation, Van Gogh et Gauguin demeurent indissociables.

L’un a vu son rêve d’atelier se briser ; l’autre a repris la route. Pourtant, leurs chemins séparés ont laissé une trace commune : sans le savoir, ils ont ouvert la voie à l’art moderne.

#Foncezauthéâtre !

Crédits

Mise en scène : Noémie Alzieu

Création lumières : Yannick Prévost

Costumes : Maxence Rapetti

Avec : Alexandre Cattez et William Mesguich

Au Lucernaire à 18h30 jusqu’au 16 novembre 2025